浄化槽維持管理

浄化槽とは?

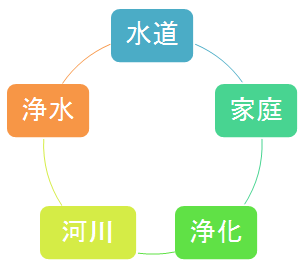

浄化槽は、トイレ・台所・風呂場など家庭から排出される汚れた水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、各戸に設置され、下水道の終末処理場と同じ処理性能を持っています。

浄化槽は、トイレ・台所・風呂場など家庭から排出される汚れた水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、各戸に設置され、下水道の終末処理場と同じ処理性能を持っています。

浄化槽の使い方や維持管理方法に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、川や海の汚濁の原因となります。そのため、保守点検・清掃などが定期的に行うことが浄化槽法に定められています。

詳しくはコチラをご覧ください。(環境省浄化槽サイト)

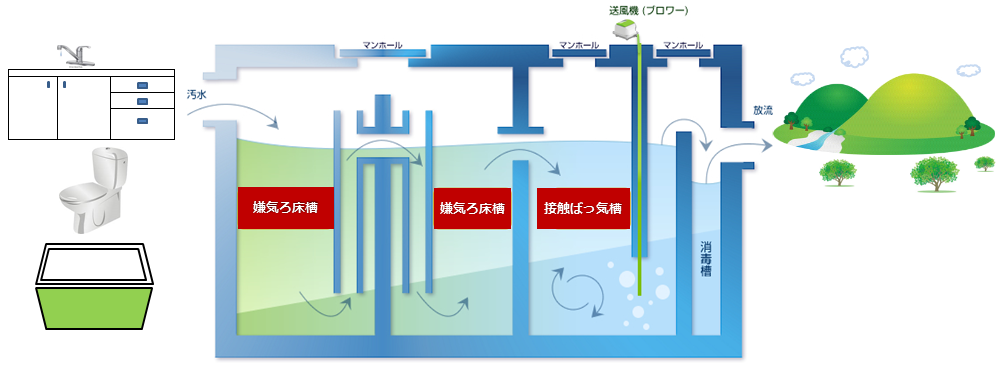

浄化槽の仕組み

- トイレ・台所・風呂場から排出された汚水は、まず「嫌気ろ床槽」に入ります。

嫌気ろ床槽では,汚水中の固形物を除去し、ろ材の表面に付いた嫌気性微生物が汚水中の有機物を分解します。 - 次に、もう一つの「嫌気ろ床槽」を通り,同じ処理を繰り返します。

- 最後に「接触ばっ気槽」に入ります。

この槽ではバクテリアがブロワ(送風機)から送り込まれる空気によって,有機物の分解を促進させます。

画像のクリックで拡大します

きれいになった上澄みの水は,消毒槽で塩素消毒されてから放流されます。また、有機物を分解しながら増え続けた微生物は汚泥となって沈殿槽に沈みます。

浄化槽維持管理

浄化槽管理士が定期的(浄化槽法によって定められた回数)にお伺いし、浄化槽に異常がないか、消毒剤が切れていないかなど浄化槽の点検をさせていただきます。

浄化槽管理士が定期的(浄化槽法によって定められた回数)にお伺いし、浄化槽に異常がないか、消毒剤が切れていないかなど浄化槽の点検をさせていただきます。

浄化槽清掃

浄化槽の機能を十分発揮させるため、年1回以上槽内にたまった汚泥の引抜き清掃を行う作業です。

浄化槽の機能を十分発揮させるため、年1回以上槽内にたまった汚泥の引抜き清掃を行う作業です。

浄化槽の法定検査

7条検査

浄化槽使用者は、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務付けられています。

水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。

11条検査

浄化槽使用者は、7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けられています。

この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するものです。

浄化槽ブロワ

浄化槽ブロワの役割

浄化槽には、接触ばっ気槽でバクテリアを送り込みブロワという機械が設置されています。人間で言えば心臓にあたるほど、浄化槽にとっては非常に重要な役割を担っています。

微生物へ酸素を供給

浄化槽には、家庭から出た汚水を空気が好きな微生物の働きによって汚れを分解し、きれいな水にするための部屋があります。この微生物が死滅してしまうと、浄化槽としての機能が失われてしまいます。

微生物が呼吸する為の酸素を供給することが、ブロワの重要な役割です。

取扱メーカー 各社